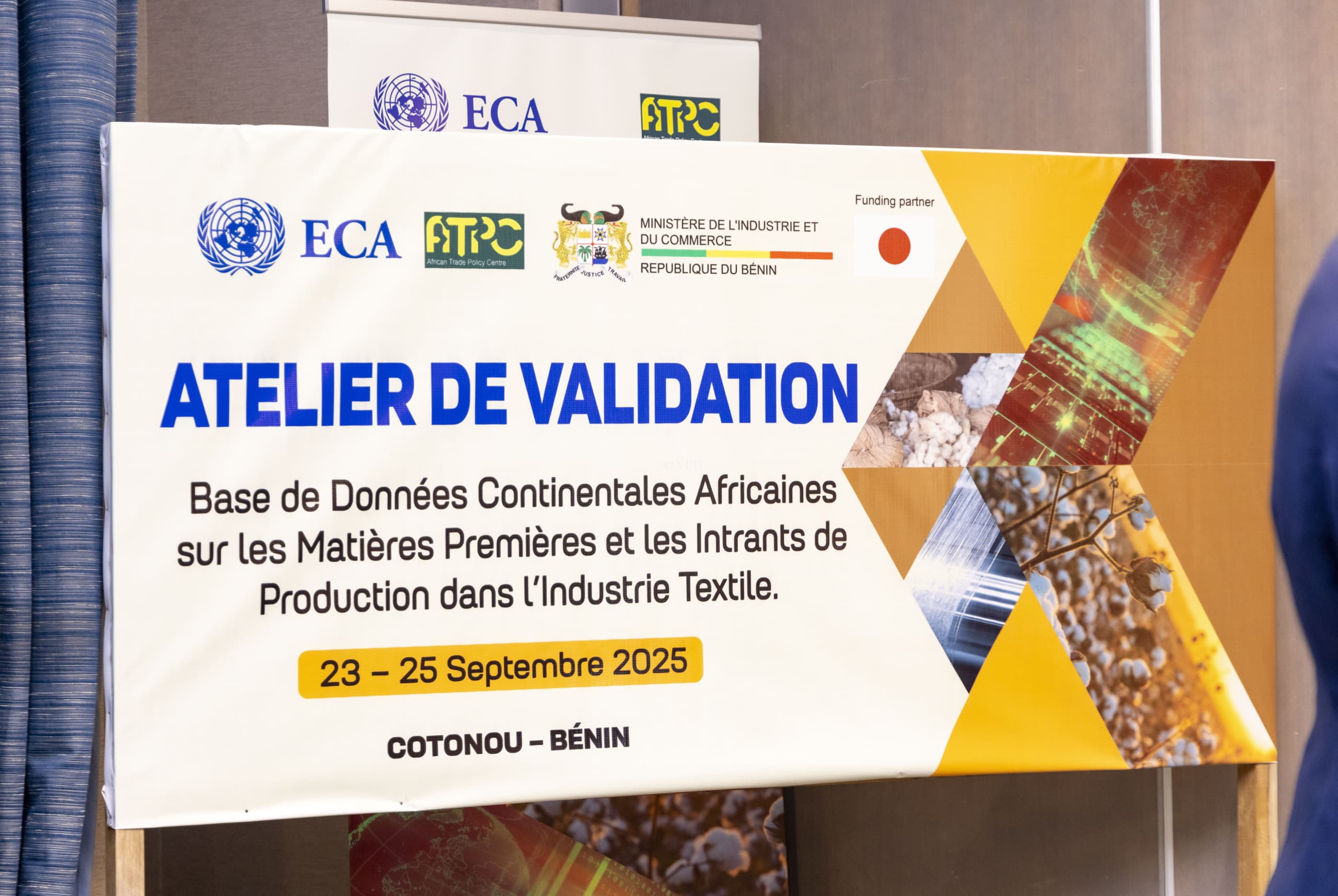

Le Novotel Hôtel de Cotonou a servi de cadre, ce mardi 23 septembre 2025, à la cérémonie d’ouverture officielle de l’atelier de validation de la base de données continentale sur les matières premières et les intrants de production dans l’industrie textile. Organisé par la Commission Economique pour l’Afrique (CEA), avec l’appui du gouvernement Japonais et du Bénin, cet atelier réunit des experts venus de plusieurs horizons pour examiner et enrichir un outil stratégique destiné à renforcer les chaînes de valeur régionales dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine.

Un outil stratégique pour la ZLECAf

Cette base de données, fruit d’un travail conduit par le Centre africain de politique commerciale (ATPC) de la CEA, comble un vide majeur en matière d’informations sur les flux d’importations et d’exportations de produits textiles et habillement (chapitres 50 à 63 du Système harmonisé). Elle doit permettre aux pays africains de mieux identifier leurs capacités de production, d’élaborer des stratégies d’approvisionnement adaptées et de maximiser les opportunités offertes par la ZLECAf. Pour les décideurs politiques, il s’agit également d’un instrument précieux pour orienter les politiques industrielles, promouvoir le commerce intra-africain et bâtir une industrie textile intégrée.

Les enjeux mondiaux et africains

Dans son allocution d’ouverture, M. Melaku Desta, directeur par intérim de la Division de l’intégration régionale et du commerce (RITD) et coordonnateur de l’ATPC, a rappelé l’importance stratégique de la filière coton-textile. « Le marché mondial du coton-textile, estimé à 167 milliards de dollars en 2024, pourrait atteindre près de 300 milliards d’ici 2034 », a-t-il indiqué. Or, souligne-t-il, ce secteur reste dominé par l’Asie, tandis que l’Afrique, bien qu’elle emploie des millions de personnes dans la filière cotonnière, reste confrontée à des défis structurels : faibles capacités technologiques, manque d’infrastructures, conditions de marché défavorables et préoccupations sociales et environnementales. Pour M. Melaku Desta, l’Afrique peut tirer parti de la demande croissante en coton biologique et durable à condition de bâtir une véritable stratégie continentale.

Le Bénin, un bel exemple de transformation locale

Représentant la ministre béninoise de l’Industrie et du Commerce, M. Elie SANTOS a souligné la pertinence de cet atelier dans un contexte où l’Afrique doit capitaliser sur son potentiel. Selon lui, « sans base de données, nous ne pouvons pas localiser nos sources de production, planifier nos besoins ni attirer les investissements nécessaires à l’industrialisation ».

Le porte-voix de Mme Shadiya Alimatou ASSOUMAN a rappelé les réformes engagées par le Bénin, notamment la création de la Zone Économique Spéciale de Glo-Djigbé (GDIZ), qui positionne désormais le pays comme transformateur et exportateur de produits textiles à forte valeur ajoutée. Avec la GDIZ, le Bénin ambitionne de transformer toute sa production cotonnière et d’atteindre près de 6 milliards USD d’exportations à l’horizon 2030, tout en accueillant une trentaine d’unités industrielles dans le textile, le soja, la noix de cajou et le karité.

Une étape clé pour l’intégration économique

Cet atelier de validation, qui se déroule sur plusieurs jours, réunit des experts de l’industrie du coton et du textile, des représentants gouvernementaux, du secteur privé, du monde académique et des organisations régionales. Les sessions plénières et tables rondes permettront d’examiner le rapport et la base de données, de recueillir des recommandations et de définir les prochaines étapes.

Au-delà de l’outil technique, l’enjeu est de taille : faire de la filière coton-textile un levier majeur de l’intégration économique africaine, capable de créer des emplois, d’accroître la valeur ajoutée locale et de mieux positionner le continent dans les chaînes de valeur mondiales.

PFCom.